为拓展师生学术视野,关注当下社会问题,增强对数字技术的认识,光明新闻传播学院于2021年9月29日,特邀中国人民大学新闻学院党委副书记闫岩教授,做客我院“光明学术大讲堂”,为学院师生带来《虚实之间:数字技术如何改变救灾实践》主题学术讲座。本次讲座由光明新闻传播学院新闻学研究所副所长刘双庆主持,光明新闻传播学院教授张森、新闻学研究所副所长滕乐与谈,院内外百余名师生聆听讲座。

讲座伊始,闫岩教授从灾难中官方与民间两种救援途径引入,回顾了早期灾难研究的基调,详细阐释对比了现代救灾体系中新旧3C模式,旧3C模式即“命令—控制”模式,包括“混乱(Chaos)”、“命令(Command)”、“控制(Control)”,其根植于精神病学、社会心理学等的传统,它假设灾后的社会秩序崩溃本质上是个体问题;只要通过社会控制消灭个体恐慌,就能从根本上控制社会秩序。新3C模式即“灾后应急反应模式”,包括“延续(Continuity)”、“合作(Coordination)”、“协作(Cooperation)”,闫岩教授指出,这种“应急反应模式”根植于社会学传统,强调内部自发力量,因地制宜的反应以及分散化的决策。

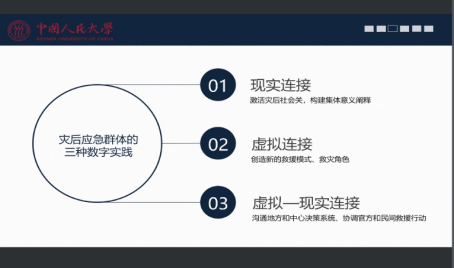

讲座着重探讨了“灾后应急群体的三种数字实践”,闫岩教授通过一系列国外经典案例,以及在中国近期发生的新冠肺炎疫情、河南暴雨中的“救命文档”等真实案例,分析了互联网辅助现实连接、创造虚拟连接,沟通虚拟——现实连接的作用。

闫岩教授认为伴随互联网的深度介入,探究救灾与数字技术的研究意义在于“回到地方,重视民众,让民众的声音被听见,惟其如此人们才能以自己的方式应对灾难和重建家园,这也是社区复原和灾后重建更长期、更有持续性的方略”。在此基础上,闫岩教授指出互联网在灾后应急反应中所出现的“同情疲惫”、“刻板印象”等弊端,可能加剧受灾群体的生存鸿沟。

讲座最后,张森、滕乐、刘双庆三位老师分别围绕讲座内容和自身研究领域进行了提问和交流,并再次对闫岩教授的精彩分享表示感谢。

张森认为讲座延续了强烈的问题意识的研究风格,明确指向了非常具有现实意义的研究,把传播融入社会学视角,对于传播学介入国家治理和社会发展研究有着重大意义。同时,为本科生、研究生的选题意识进行了很好的指导。

刘双庆认为在过往研究中更多关注的是大众媒介如何去呈现救灾和救灾事件,而本次讲座所关注的救灾下的数字实践,对于公众如何利用数字媒体参与救灾的思考,拓展了对于相关研究的想象,带来了新的重要启示。

滕乐结合个人的访学经历和研究方向,联想到新媒体技术所形成的社交网络类似于传统的宗族组织,其在重大灾害中所能发挥的作用,究竟是技术的呈现、文化的呈现还是后现代社会组织结构的呈现。

闫岩教授对此作出回应,认为互联网技术的发展带来的是既有社会关系的便利化,每个人所持有的视角不同,她个人认为技术没有从根本上改变人类既有的社会形态,只是在放大或者加持,在巨大的社会动荡面前,人类社会会回归其更绵长的线,技术所能施加的作用是辅助性的和微弱的改变。